産後の体は「交通事故レベル」と聞き、不安になっていませんか?

産後に無理をすると体の回復が遅れてしまうこともあるため、産後の望ましい過ごし方・適切なケア方法を理解しておくと安心です。

本記事では、産後の体が受けるダメージについて解説するとともに、妊娠中からできる準備もご紹介します。

産後の体のダメージは交通事故レベル!?

出産すると交通事故で全治2ヵ月のケガを負うほどのダメージを受ける※1といわれます。体調や体力が戻るまでには個人差がありますが、一般的には数ヵ月から1年ほどです。

「産後の無理は一生たたる」とも言われますが、断言できる科学的な根拠はありません。しかし十分に休まないと、不調が続いたり回復が遅れたりすることもあります。

産後すぐはできるだけ安静に過ごし、時期に応じて少しずつ活動量を増やしていきましょう。

※1 東京都福祉局|パパの子育てサポートブック(令和6年3月初版発行)05 CHAPTER1 妊娠・出産編 6ページ

産後の体がダメージを受ける3つの原因

産後は、出産時にできた傷やホルモンバランスの変化によって大きなダメージを受けます。

また、慣れない育児や睡眠不足による「こころの不調」は「からだの回復」にも影響し、不調を長引かせることがあります。

出産によって受けた体の傷や負担

出産すると会陰や骨盤、子宮など体のさまざまな部分にダメージが残ります。

特に初めての出産では、ほとんどのケースで会陰切開が必要になります。

また、赤ちゃんが通るために強い力を受けるため、産後しばらくは骨盤が緩んだ不安定な状態です。

帝王切開で出産した場合、動くたびにお腹に痛みがともないます。痛みがやわらぐまでには1ヵ月以上もの時間が必要です。

妊娠中に大きくなった子宮は、6〜8週間かけてやっと元の大きさに戻ります。体は目に見えない部分まで深いダメージを受けているのです。

ホルモンバランスの急激な変化

妊娠中に増えた女性ホルモンは、出産すると一気に減少します。

ホルモンバランスの変化によって、産後は自律神経も乱れがちです。心身の調子が崩れやすく、以下のような不調がみられることがあります。

- からだの不調:頭痛、めまい、抜け毛、肌荒れ

- こころの不調:不眠、気分の落ち込み、イライラ

こころの不調が続くと自律神経がさらに乱れやすくなり、からだの不調も長引いてしまいます。

慣れない育児や睡眠不足によるストレス

産後は体力が回復しない状態で、24時間体制の育児がはじまります。

赤ちゃんのお世話は昼夜関係なく続くため、疲れがたまりやすくなります。頻繁な授乳でまとまった睡眠がとれず、からだは思うように休まりません。

「母親だから頑張らないと…」と気が張って知らないうちにストレスが蓄積すると、こころのバランスも崩れやすくなります。

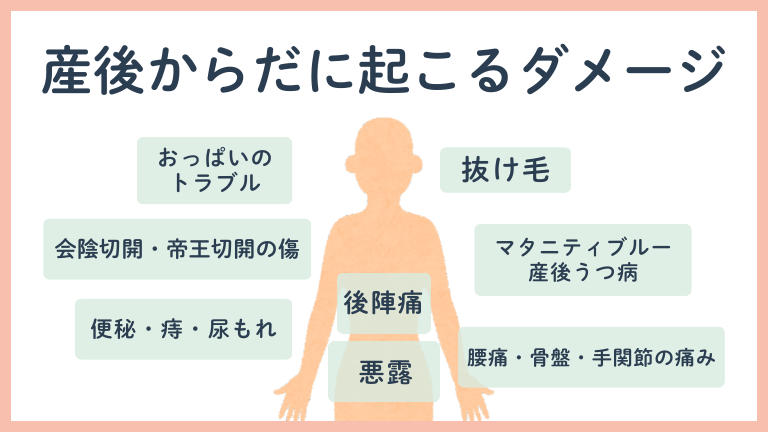

【症状別】産後に起こる体のダメージ

ここでは、産後に起こる体の不調を具体的に解説します。

あらかじめ症状を知っておけば、実際に不調が起こったときに様子を見るか、受診すべきかを落ち着いて判断できるでしょう。

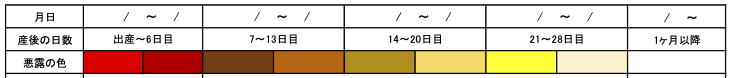

悪露(おろ)

悪露とは、出産したあとに子宮から出る血液や分泌物のことです。悪露の色や量は、子宮の回復が順調かどうかを判断する目安となります。

量は日が経つごとに少なくなり、色もしだいに薄くなっていき産後4〜6週間ほどで消失します。

悪露が出ているうちは、産褥パッドや生理用ナプキンをつけて過ごすことになります。感染症を起こさないよう、ナプキンをこまめに交換しましょう。

以下の症状がある場合、子宮に異常が生じている可能性があります。速やかに産婦人科を受診してください。

- 出血が6週以上続く

- 出血量が増える

- 血の塊が多い

- 悪臭がする

- 発熱や腹痛をともなう

会陰切開・帝王切開の傷

出産時にできた傷が治るまでには数週間〜1ヵ月くらいかかります。

会陰切開の傷は、産後3週間くらいで痛みが減ってきます。しかし、出産後しばらくは座るだけで痛みを感じ、トイレに行くたびに激痛が走ることもあります。帝王切開による痛みは、長くて1ヵ月ほど続くとされます。

また帝王切開は自然分娩よりも子宮の戻りが遅い傾向があり、不調が長引くケースも少なくありません。

後陣痛(こうじんつう)

後陣痛とは、妊娠によって大きくなった子宮が元の大きさに戻るために生じる下腹部や腰周辺の痛みです。

一般的には1週間ほどでやわらぎますが、子宮が元の状態に戻るまでには6〜8週間ほどかかるため痛みが長引くこともあります。特に経産婦や授乳中のママは子宮が収縮しやすく、強い痛みを感じやすい傾向があります。

以下の場合は子宮の回復がうまく進んでいない可能性があるため、速やかに受診してください。

- 産後1週間以上にわたり強い痛みが続く

- 痛みが徐々に強くなる

- 発熱している

- 悪露に異常が見られる

あまりにも痛みが強ければ、鎮痛薬で対処することもあります。ひとりで我慢せず医師に相談しましょう。

おっぱいのトラブル

授乳中はおっぱいトラブルが起きやすく、中でも気をつけたいのが「乳腺炎」です。乳腺炎とは、母乳の通り道がつまってしまい炎症が引き起こされる症状です。

授乳の間隔が空きすぎないように注意して、赤ちゃんに母乳をしっかりと飲んでもらいましょう。

以下の症状がある場合はすでに乳腺炎が進行している可能性があるため、病院や助産院に相談してください。

- 38℃を超える発熱や悪寒がある

- 赤みや熱感をともなう

- しこりがとれず、胸の痛みが強い

しこりができたり胸が張ったりする時点で、助産師に相談することがおすすめです。

マタニティブルー・産後うつ病

産後はこころの不調が起こりやすい時期でもあります。

産後2週間ごろまでに起こるこころの不調は「マタニティブルー」と呼ばれ、ワケもなく涙が出たり気分が沈んだりします。マタニティブルーは一時的な症状であり、数日から2週間程度で自然に治るため、休息と睡眠を心がけながら様子を見ましょう。

マタニティブルーが長引くと「産後うつ病」につながる可能性もあります。

- 2週間以上気分が落ち込んでいる

- 食欲がない

- 消えてしまいたいと思う

腰痛・骨盤・手関節の痛み

腰痛は、慢性化しやすい症状のひとつです。産後1週間後で約58%のママが経験し、産後1ヵ月経っても改善しないママが半数以上という報告もあります。腰痛の主な原因は、骨盤の緩みや姿勢の悪さです。からだのバランスが崩れ、腰に過度の負担がかかってしまいます。

また、授乳や抱っこが長い時間続くことで、骨盤や手首の痛みを感じるママも少なくありません。

便秘・痔・尿もれ

産後は会陰の痛みが怖かったり、育児に追われたりして排便を我慢してしまいがちです。特に母乳育児の場合は、授乳でからだの水分が奪われるため、便秘や痔になりやすい傾向もあります。

尿もれは20〜50%のママが経験するとのデータもあり、決して珍しいことではありません。骨盤周りの筋肉が弱いままだと長引くため、骨盤底筋を鍛えるトレーニングが有効です。

抜け毛

出産によってホルモンが急激に減少すると、髪の毛が一気に抜けることがあります。ストレスや睡眠不足、栄養の偏りも抜け毛を悪化させる要因です。

たくさん抜けると不安になるかもしれませんが、抜け毛は半年から1年ほどで落ち着いて新しい髪が自然に生えてきます。栄養をとり休息を心がけながら、心配しすぎず様子を見ましょう。

産後の回復に合わせた過ごし方

産後に無理をすると子宮の戻りが悪くなり、不調が長引く原因にもなります。

授乳や赤ちゃんのお世話以外は体を休め、少しずつ日常生活に戻していきましょう。

| 時期 | 過ごし方の目安 |

| 産後1~2週目 | 授乳や赤ちゃんのお世話以外は安静に |

| 産後3~4週目 | 軽い家事や散歩はOK!少しずつ活動量を増やす |

| 産後1ヵ月 | 入浴・性行為が可能 元の生活に戻す |

| 産後8週以降 | 職場復帰を考えてもよい |

産後1~2週目:できるだけ安静に

完全に寝たきりでいる必要はありませんが、赤ちゃんのお世話以外はできるだけ休むようにしましょう。家事や外出など、からだに負担をかける行動は避けてください。

悪露が続いている間は子宮口がまだ閉じていないため、細菌が体内に入りやすい状態です。お風呂の際は、湯船に浸からずシャワーのみにしましょう。

産後3~4週目:徐々に活動を増やしていく時期

からだの調子が整いはじめます。軽い家事や近所の散歩など、少しずつ活動量を増やしていきましょう。

重いものを持つ、長い間立ち続けるといった体の負担が大きい動作は控えてください。

産後1ヵ月:通常の生活に戻す時期

入浴や性行為を再開できる時期です。徐々に通常の生活へ戻していきましょう。

ただし、体力は十分に戻っていないため、長時間の外出や負担の大きい家事は少しずつ再開してください。

産後8週以降:職場復帰できる

職場へ復帰できるタイミングですが、赤ちゃんのお世話が大変な時期でもあります。

ママ自身の体調が万全でないことも多いため、どうしても必要な場合のみ復帰を検討しましょう。

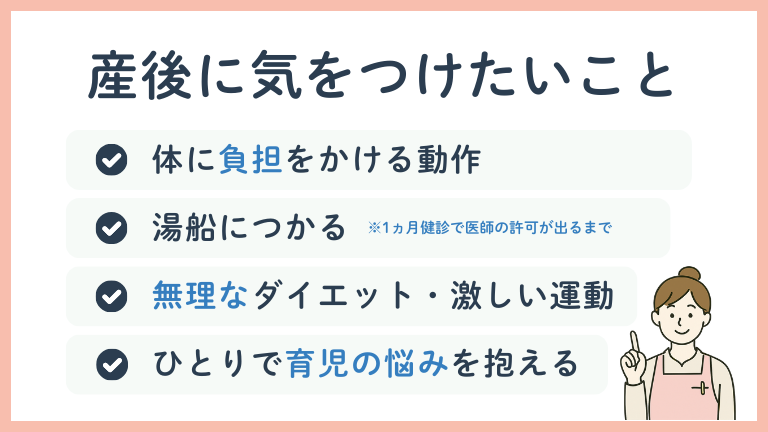

産後にやってはいけないこと

産後1ヵ月までは体に負担をかける行動を控え、感染リスクにも気をつけましょう。

わからないことや不安な気持ちは、ひとりで抱えず周囲に頼ることが大切です。

| 注意事項 | 期間 |

| 負担がかかる動作 性行為 | 産後1ヵ月まで |

| 湯船につかる | 産後1ヵ月まで |

| 無理なダイエット 激しい運動 | 産後3ヵ月まで |

| ひとりで育児の悩みを抱える | 育児期間中 |

体に負担をかける動作・性行為

産後1ヵ月までは、体に負担がかかる行動に注意しましょう。からだの痛みが悪化するばかりか、子宮の回復が遅れる可能性もあります。

赤ちゃんより重い荷物は持たず、長時間の外出はできるだけ避けてください。

また、会陰の傷が治っていない場合や悪露が続いている場合、性行為は控えましょう。感染症を引き起こす可能性が高くなります。

湯船につかること

産後1ヵ月までは湯船に浸からず、シャワーのみにしてください。子宮口が完全に閉じておらず、悪露が続いている期間は感染症リスクが高いためです。

産後1ヵ月健診で、医師の許可が出たら通常の入浴に戻しましょう。

無理なダイエットや激しい運動

食事を制限すると、体力の回復が遅れたり母乳の分泌が減ったりしてしまいます。 思ったよりも体重が減らず焦る人もいるかもしれませんが、過度なダイエットは避けましょう。

また、骨盤が安定していない期間に激しく運動すると、腰や関節に過度の負担がかかり痛みが慢性化することもあります。産後はストレッチからはじめ、激しい運動は産後3ヵ月を過ぎてから再開してください。

ひとりで育児の悩みを抱えること

産後はホルモンバランスの変化や睡眠不足、育児への不安が重なり、こころが揺らぎやすい時期です。

悩みを抱え込むと産後うつにつながる可能性もあります。ひとりで頑張りすぎず、ときには周りに助けを求めましょう。

身近に頼れる人がいない場合は、産後ケアサービスを利用するのも一つの方法です。助産師から心身のケアが受けられるほか、授乳や抱っこの仕方など実践的なアドバイスも受けられます。

助産師は家族のように支えてくれる育児のプロです。困ったときには安心して頼ってみてください。

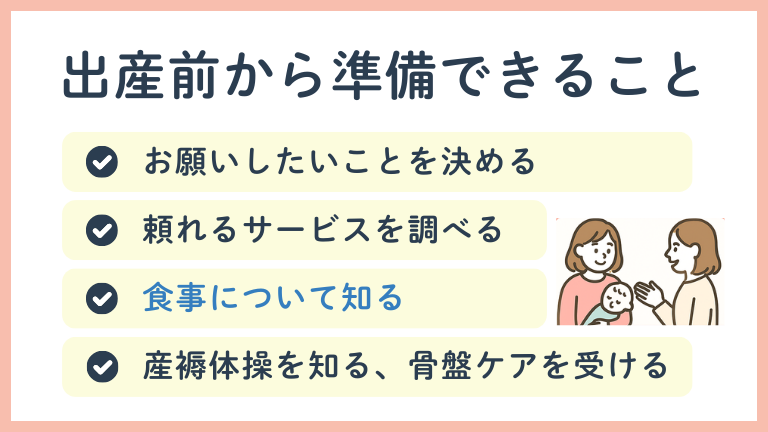

産後の体のために産前から準備できること

からだのダメージを抱えた状態ではじまる赤ちゃんとの生活。できるだけ安静に過ごすためには産前からの準備が大切です。

以下を参考に、産後の生活を支える環境づくりを進めましょう。

パパや祖父母にお願いすることを決めておく

家族にお願いしたいことは、妊娠中から具体的に考えておきましょう。事前に役割分担や生活スケジュールを話し合っておくと、産後の新たな生活がスムーズに迎えられます。

祖父母に関しては頼る頻度も決めておくと、家族も協力しやすく、自分たちも依頼しやすくなるでしょう。

外部サービスやきょうだいの預け先を探しておく

外部の頼れるサービスを事前に調べておきましょう。例えば、家事代行サービスに掃除や食事の準備をお願いすると、少しでもからだやこころを休める時間を確保できます。

きょうだいがいる場合は、保育園の一時保育やファミリー・サポート・センターを利用するのもおすすめです。

少しの時間でも上の子を預けられると、睡眠や休息もとりやすくなります。

食事の大切さを知っておく

からだの回復のためには食事が大切です。3食バランスよく主食・主菜・副菜をそろえることが理想ですが、毎食整った食事をとるのは難しいものです。

完璧を目指さず、1食だけでもバランスのよい食事を意識しましょう。

母乳育児をしていると、カルシウムが失われやすく、骨や歯の健康を損なうおそれもあります。少なくとも主食はしっかり食べて、乳製品や緑黄色野菜、豆類をできる範囲でとりましょう。ヨーグルトや豆腐などは手軽に食べられておすすめです。

産褥体操を知る・骨盤ケアを受ける

妊娠中から骨盤底筋群を鍛えておくと、腰痛や骨盤の痛み、尿もれを予防できます。

ウォーキングや床の拭き掃除などでもいいので、できる範囲で筋肉を鍛えておくことが大切です。

産後は産褥体操からはじめ、少しずつ体のバランスを整えていきましょう。

骨盤を支えるために、骨盤ベルトの使用や骨盤ケアを受けることも効果的です。

一般的な整体は、産後のママに対応してないことがありますが、助産院では産後すぐの骨盤ケアにも対応しています。産褥体操や骨盤ベルトの正しい装着方法も助産師に教えてもらうとよいでしょう。

もしものときに頼れる助産院を調べておく

助産院は心身の回復や育児をサポートしてくれる場所であり、産後のママにとって心強い存在です。

体調がすぐれないときや育児に疲れたときに赤ちゃんを預けられるほか、授乳や赤ちゃんのお世話についてアドバイスがもらえます。

産後ケアサービスを利用するためには、あらかじめ住まいの自治体へ申請が必要です。いざというときにすぐ利用できるよう、出産前に手続きを済ませておきましょう。

産後の回復が遅れないように産前から準備しよう

出産は、体にもこころにも想像以上の負担がかかります。産後1ヵ月の過ごし方によって、回復のスピードや体調に差が出ることもあります。

妊娠中から赤ちゃんとの生活に向けた準備を整えておくと、産後の負担をグッと減らせるでしょう。

産後に無理しない生活をスタートできるよう、妊娠中から少しずつ準備をはじめてくださいね。

Midmama公式インスタグラムのご案内

\ 助産師視点で信頼できる情報を発信中! /